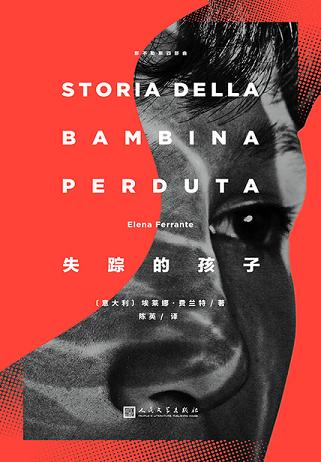

《失踪的孩子》是“那不勒斯四部曲”的第四部,小说聚焦了莉拉和埃莱娜(“我”)的壮年和晚年,为她们持续了五十多年的友谊划上了一个令人心碎的句号。“我”为了爱情和写作,离开丈夫带着两个女儿回到了那不勒斯,不可避免地与莉拉,还有我曾想要逃离的城区再度变得亲密。“我”和莉拉甚至在同一年怀孕、生子,并经历了恐怖残暴的那不勒斯大地震,一切都分崩离析,一切又将被重建。

失踪的孩子读后感我是在2019年2月13日23点59分看完这本书的最后一页的。彼时我坐在从前的电脑房现在的婴儿房里,只有一盏很暗的夜灯,一切恍恍惚惚,婴儿床,书桌,婴儿衣柜,以及我所在的床,在黑暗中模模糊糊,婴儿的鼾声时而起伏,若有若无。我脑子里浮现的是莉拉口中的“边界丧失”,一切在白天清晰毕现的东西,在夜晚隐藏了它们的形态,模糊了事物之间的边界。我们的床浸透着我们的汗水、泪水与体液,不知道是从哪个时刻,它开始吱嘎作响,作响的原因究竟来源于床板哪一处榫头的脱节?还是床垫某一个弹簧的生锈?我们无从追究,对于我们日夜躺着的床,我们尚且无法了解它的结构与变化,何况——世界?然而我们总是希望,或者宣称自己,了解了足够多的知识,能掌握很多事情,擅长处理各种关系,甚至可以改变世界。这个世界上或许从来不存在严格的因果关系,有的只是相关关系。世界就像建立在流沙上面的城堡,看似辉煌却毫无根基。三角形内角和未必等于180度,除非它在欧氏几何体系下;万有引力也不能对小于普朗克系数的东西起到作用;至于国家、企业、主义、口号,任何智人发明出来的基于共同想象的故事,更是局限于基于某种需要而在特定时段特定群体内部流传而已,所谓的共同信念其实细节上千差万别,历史被层层覆盖,面目全非。我们是多么不甘于这种不确定,才给一切命名,用我们的符咒。妄图通过名称确定一切流动的形式,进而抽象化地掌握我们触到的一切。就像我开头用到的关于时间的表述,我们把时间分为过去现在将来,精确到刻度,觉得自己能管理时间。而事实上,我们除了当下,什么都无法拥有。我们用命名来维系人与人之间的关系,从夫妇父母子女这类命名开始。我的女儿一出生不可能会叫我爸爸,但是我关于她的喜怒哀乐已经必须基于“父亲”这样的身份,在她出生的头几天,我对这样的身份毫无真实感,我熟记育儿宝典里关于新生儿的养护方面的知识,我看着她被羊水浸泡过的浮肿又皱巴的面容,不断提醒自己,“她是你的女儿”,“她并不难看”“她多么可爱啊”,然而我知道这一切都不是自然而然。直到寒假的开始,我和她朝夕相处,我轻哼着歌曲让她揉眼睛、打哈欠、直到入睡,她的脖子仿佛称不住重重的脑袋一般轻微的摇晃,她时而毫无顾忌地放声大哭,紧闭双眼不愿意一切进入她的世界;时而轻声抽泣,嘟着抿起的小嘴像你展现她受到的委屈;时而大笑,非常开心,眼神集中到鼻尖和鼻尖之下伸出的小舌头,像小兽一样抱着我的脖子开始舔舐——这样的联系——终于让我真正感受到“父亲”这个词的意味,然而这个简单的命名又怎么能准确概括出我的感受的,甚至还包括小小的她的感受?我当然也幻想着她未来的人生,然而每一种假设都不可能那么笃定。世界波谲云诡,我们努力打造的葡萄枝嫩叶般的帆船是那么小的一点,你甚至不知道它在哪一天由庇护所成为囚笼。当然,也可能不会。我尽力去描述每一分每一秒我体察到的有趣而奇妙的“关系”,然而我始终无法定义,因为任何一种定义都是曲解。郭象说:“物各自造而无所待焉,此天地之正也”这种看似极端的“独化”论,代复一代,被李志在《梵高先生》里不断吟唱“我们生来就是孤独,我们生来就是孤单。”这是我看完《那不勒斯四部曲》,第一时间想到的。从少年到老年,时间如不动声色的洪流,人们袭来卷走,出生、死亡、消失,毫无缘由但却跳不出轮回的命运。一个徒劳的讲述者——她带给我们无数种误解的可能性——选择地描述着一个消失的抗争者,她们之间的巨细靡遗。这让我们懂得,只要将人与人之间的关系,将生活,细致入微、冰冷入骨的描述,就是一部非常精彩的小说。